推薦者の声

優れた教材としての実績と信頼

計算が苦手な子どもほど

効果は絶大

専門家も認めた、

教育現場の推薦教材

クリア数図カードは、算数教育において非常に効果的な教材として推薦されています。

特に、筑波大学附属小学校全国算数授業研究会の会長である山本良和先生がこの教材を高く評価しています。

また、学研でも紹介されており、子どもたちの学びを支援するための優れた教材として多くの場所で活用されています。

元筑波大学附属小学校教諭

全国算数授業研究会会長

ご家庭で使いやすい教材として、お子さまが算数に親しみを持ちながら十進位取り記数法では、0~9までの10種類の数字を使うとどんなに大きな数でもどんなに小さな数でも表すことができます。

ただし、その数字に数の概念が伴っていなければただの「記号」の羅列にすぎません。

数の概念は、幼児期に手を使って具体的なモノを一対一対応させる操作を通して形成され始めます。

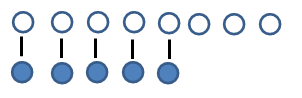

そして、「具体物⇒半具体物(おはじき、ブロック、●等)⇒数字」と抽象化する過程を体験することで、数字から数を想起できる状態ができあがります。

ところが、この抽象化の体験が十分でないと、算数の学びの中でいろいろな躓きが現れます。

例えば、「繰り上がりのあるたし算」や「繰り下がりのあるひき算」ができない子どもです。

和が10までのたし算や繰り下がりのないひき算の場合には、指を半具体物代わりに使うことで計算できますが、和が10を超える「繰り上がりのあるたし算」や10を超える数から引く「繰り下がりのあるひき算」には対応できません。

彼らは式に表された数字から数がイメージできないのです。

そんな子どもにとって、この「クリア数図カード」は式と具体物をつなぐ画期的な半具体物です。

カードを並べたり重ねたりする操作を通して、数を●の配列として体感的に捉えることができるようになり、「繰り上がりのあるたし算」も「繰り下がりのあるひき算」も計算できるようになります。

十進位取り記数法に基づいた数のたし算・ひき算は、どんなに桁数が増えても計算処理の仕組みは1年生で学ぶたし算・ひき算と同じです。

だから、1年生の段階から「クリア数図カード」を持たせて、計算に対する理解を確実なものにすることにはとても意味があります。

特に計算が苦手な子どもほど積極的に操作させればその効果は絶大です。

算数で悩んでいる「あの子」を「クリア数図カード」で笑顔にしてあげましょう。

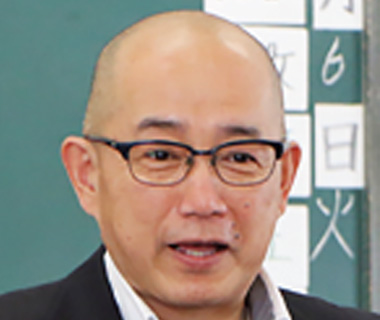

学研の推薦を受けた!

効果が実感できるクリア数図カード

学研が推薦するクリア数図カードは、子どもたちが算数の基礎をしっかり身につけるために最適な教材です。

視覚的に数を理解できるため、数の概念がスムーズに習得でき、特に計算に苦手意識があるお子さまにとっては、カードを使って遊びながら学ぶことで、数の理解が深まり、学習への自信を育むことができます。

反復して使用することで、学びが定着し、成果を実感しやすい教材です。

クリア数図カードのすごいところ

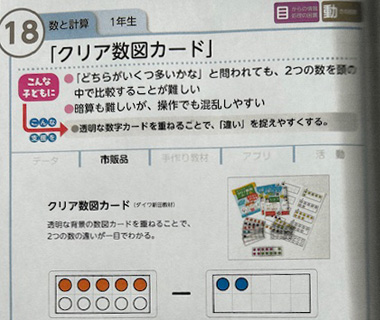

「クリア数図カード」のすごいところは、重ねて使えるところです。これは、紙に書いただけの図ではできません。具体的な場面を例に、そのよさを紹介します。

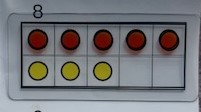

1年生の子どもにとって理解が難しい学習の一つに、「差を求めるひき算」があります。

例えば、「赤い花が8本、白い花が5本あります。赤い花は白い花より何本多いでしょう」のような問題場面です。

この場面は何算だろうと考える時、子どもたちは図に表して考えます。この時できるのが、下の写真のような図です。

この図は場面を正しく表しています。

しかし、この図では、「8から5を引いている」ように見えず、混乱してしまう子どもも多くいます。

そこで、この「クリア数図カード」です。

前述の通り、このカードは重ねて使うことができます。

重ねることで、8と5の違いを求める計算が、8から5を引いているように見えます。こうして計算の意味をとらえ、子どもたちが納得しながら学んでいく上で、このカードは非常に優れています。

今回はひき算を例に説明しましたが、他にもたくさんの使い方があります。子どもが自分で計算の意味を理解しながら、納得して楽しく学んでいける、素敵なカード、どの子にも一度は使わせてあげたい教材です。

広島県三次市立みらさか小学校

瀬尾駿介

「クリア数図カードのドリル」活用の勧め

このドリルはとてもよく考えられています。繰り返す意味がある問題配列となっており、いい問題集だと思いました。数図カードを使ってこのドリルをすれば計算が苦手な子が間違いなく減ると思います。

同時に関数的な見方を体験して、数の変化や並びに関する関心も育てられるはずです。

昭和学院中学校・高等学校

校長 山本良和